今年初,24岁的博尔汉经历弟弟被大象踩死的痛苦,弟弟死前的惨叫在他脑中久久萦绕不去,以致他至今依然晚晚失眠。

这种惨案发生在1月9日,地点是他们所居住的彭亨双溪哥央(Sungai Koyan)甘榜都亚(Kampung Tual)的辛德鲁部落(Pos Sinderut)。博尔汉(Borhan Yok Manin)当时跟他15岁的弟弟安迪(Andy)和亲戚法依祖(Faizul Yok Tong)前往附近的林地搜集臭豆。

对于这些闪迈族(Semai)原住民青年,这是再平常不过的事情。

安迪生前已就读中四,他当时告诉母亲,自己决定迟点才返回寄宿学校,以便协助家人到森林采集,多赚一点钱。

但这个决定却要了他的命。

博尔汉说,搜集臭豆过程,他们遇上一头在当地游荡好些日子的公象。察觉形势不妙,三人转身逃跑,但安迪却不幸绊倒,被大象追上。

博尔汉忆述当时情景说:“我听到他惨叫一声‘妈!’但我们无法救他。”

一个小时后,村民小心翼翼地返回现场,只找到已失去气息的安迪。他的尸体残缺不全,胸口更有一个相信是象牙所捅出的大伤口。

在安迪去世数日后,他们的母亲诺玛伊萨(Normah Isa)接受媒体访问,但她依然深深伤痛,连自己亡儿的名字都说不出口。她形容安迪聪明开朗,而且乐于助人。

安迪学业不错,家人都以他为荣,希望他将来成为家中第一个完成学业,有更大成就的成员。

安迪的父亲约克马宁(Yok Manin Yok Chik)受访时忍着眼泪表示:“当我们把死讯通知学校时,他的老师都哭了。”

不到一个月前,不远的甘榜斯美(Kampung Simoi)也发生大象踩死妇女的惨案,而且逞凶大象相信是同一只。甘榜斯美也是闪迈族聚落,跟安迪的部落一样位处茂密的森林。

大马半岛野生动物保护及国家公园局(Perhilitan)随后派出支小队追踪这头大象,经过约一周的搜寻,护林员相信,大象已回到了乌鲁日莱森林保护区。

但数周后,大象又返回甘榜斯美,并最终于2月18日被捕获。

这只亚洲象原本以乌鲁日莱森林保护区为栖息地。根据国际自然保护联盟(IUCN),亚洲象乃濒危物种,在马来西亚森林中仅剩约1500头。

森林开发迫使大象出走

甘榜都亚村长约克埃克(Yok Ek)表示,他们过去五代从来未见大象来到他们的村庄附近,但自从乌鲁日莱森林保护区开始遭砍伐,大象群就来到甘榜斯美。

以下是柏道部落(Pos Betau)附近,乌鲁日莱森林保护区森林开发前后的卫星图像。那里就是妇女被大象踩死的案发地点,而安迪相信也是被同一头大象踩死。

乌鲁日莱森林保护区附近的闪迈族村民,并不是唯一面对人兽冲突问题者。

人兽冲突日益加剧,不仅仅影响到生活在永久森林保护区的原住民社区。

柔佛某些地方,就发生过野象闯进监狱的事件,另外根据报道,也发生过多起大象闯入住宅区的事件。

《当今大马》搜集半岛巫英新闻媒体和社交媒体的讯息,并制作了以下地图,以展示2020年1月至2023年2月之间人兽冲突的概况。

大马半岛野生动物保护及国家公园局数据显示,人类与大象的冲突正在上升,但大象还不是唯一者。

马来西亚的濒危野生动物,尤其是“五大类动物”,即马来亚虎、亚洲象、羚牛、马来貘和苏门答腊犀牛,所面对的主要威胁是栖息地的丧失。

2019年,大马最后一只苏门答腊犀牛伊曼在圈养中死亡。保育人士担心,如果没有采取紧急应对措施,其他的“四大”也将步上同样的命运。

事实上,灭绝过程已经开始。

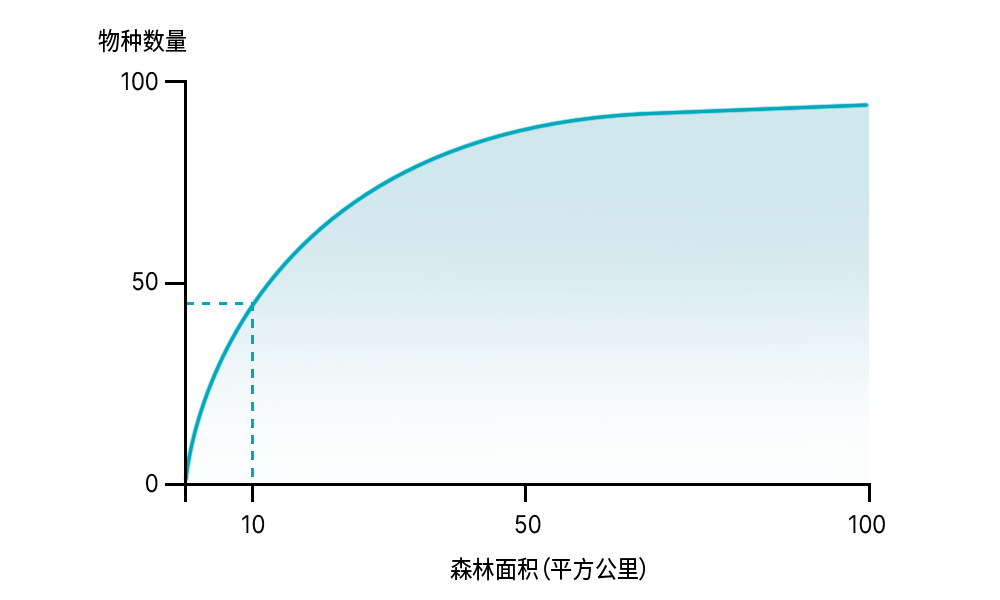

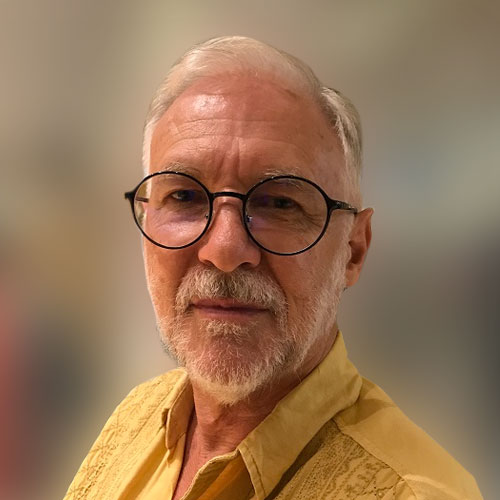

资深野生动物保育人士约翰佩恩(John Payne)表示,如果50%的栖息地丧失,则预计10%的野生动物种群将灭绝。

他说,虽然某个物种的最终灭绝需要经历很长的时间,但物种灭绝起于栖息地丧失,毕竟某个地区能支撑的繁殖数量有限。

约翰佩恩在2021年一篇期刊文章中讨论了如何保护马来西亚的濒危哺乳动物。他写道:“这张图(下图)的主要信息是,特定区域能维持的物种数量其实有限。”

根据官方数据,从1954年到2000年,马来西亚的天然森林面积从950万公顷,减少到600万公顷,萎缩了37%。根据全球森林观察的数据,从那时起,至少有270万公顷的原始森林已经消失。

从数据来看,大马约半的土地仍是森林。然而,若实地考察,却会发现截然不同的景象。

跟常人认知相反,永久森林保护区并非所有部分都是原始森林,而需保护免受砍伐。事实上,在森林保护区伐木可以是完全合法,而且不仅仅止于伐木活动。

森林?其实不见得如此

其原因是,这些森林保护区部分属于“生产林”类别。

根据法律,永久森林保护区的“生产林”部分可用于采伐,不仅如此,它还可以用于其他活动,包括采矿和农业。

这实际上意味,已清芭的地区,如霹雳曼绒的昔加里美林当森林保护区的采石场,在纸面上仍然被视为森林,因此它们算是大马半岛44%森林覆盖的一部分。

那么,大马半岛的永久森林保护区,有多少是实际受保护的森林?

大马环境之友(SAM)场地勘察员米奥拉扎(Meor Razak Meor Abdul Rahman)表示,当森林转换为其他用途时,它将失去其生态功能。

“即使用作种植园,野生动物的行动也会受到限制,或无法从一边穿越到另一边,而且它们也找不到森林所提供的那种食物。”

虽然伐木经常受人诟病,指责为栖息地丧失的祸根,但米奥拉扎指出,在森林开发矿场、采石场和单一农作物种植园所带来的破坏才最严重。

其原因是,伐木特许经营将选择性砍伐树木,以确保维护森林可持续性,但矿场、采石场和森林种植园却是全面砍伐树木。

这意味,森林地将被砍伐一空,俗称“洗碗”(cuci mangkuk)。

森林生态将破坏殆尽,不仅野生动物没有了食物来源,也扰乱它们的自然行为。

代代相传的游走路线

保育人士阿末扎菲(Ahmad Zafir Abdul Wahab)研究大型哺乳动物已有20年,包括大象。他说,虽然有人可能认为单一农作物种植园只是将一种木材替换成另一种木材,但实际上,它们会破坏野生动物走廊和栖息地,导致森林碎片化。这意味着它们会将大型森林综合体变成分散的小岛。

阿末扎菲也是栖息地基金会项目主任,他说,种植园主通常会设置栅栏或壕沟来保护他们的庄稼免受野生动物侵害,这些设置很昂贵,一次需花数千万令吉。

有时,野生动物需穿过该区域才能到达森林的另一侧,因此设置栅栏或壕沟可能会干扰它们的行动,并迫使它们寻找其他路线,进而引发更多的人兽冲突。

他说,野生动物的巡游走路线乃代代相传,例如,与牛群一起游走的小牛在长大后会回溯走过的路线,并在成年后继续走这条路。

他说,大象喜欢吃草,因此通常不会进入成熟的种植园仅仅为了吃庄稼。

村民和农民在与大象冲突后,往往把大象迁走了事,但事情往往不如人意。一些大象会试图返回它们所熟悉的地盘,并在途中引发更多冲突。

面对大象侵袭时,人们往往会自行其是,而且确实存在类似案例。

根据多年的田野经验,阿末扎菲指出,村民会设置陷阱,或对濒危动物下毒。

例如,在2021年5月,两只大象死在柔佛居銮的一个蔬菜农场,而死因相信是毒杀。根据新闻报道,它们吃了喷洒了除草剂的草。

《当今大马》检视新闻发现,半岛有6头野象在与人类接触后死亡,多数是被车辆撞死。

当高速公路穿过森林保护区和野生动物走廊,它们对濒危野生动物构带来实际的威胁。

在同一段时间内,另有50起野生动物,许多是濒危物种在马路被撞死的事件。许多事件在新闻或社交媒体上没有报道。

根据大马半岛野生动物保护及国家公园局报告,2015年到2019年之间,野生动物在马路被撞死的事件累积有2055起。

这些包括马来熊和马来貘,这些物种在野外分别只剩下500只和1500只。

马来貘怎么要过马路?

人们一度认为,野生马来貘的数量众多,但事实上,当时并没有足够的研究来确定它们的数量。

莫哈末萨努西(Mohd Sanusi Mohamed)于2002年与哥本哈根动物园(马来西亚分部)等人一起在克劳野生动物保护区进行野外调查研究,以估计马来貘的数量。那时候,人们才意识到这些温和的草食动物已经濒临灭绝。

他说,如今对马来貘生存的最大威胁之一是交通工具,但仍没有足够研究能了解,为什么马来貘会过马路。

“一般假设是,它们这样做(过马路)的原因是森林中食物不足、内外部的干扰、交配机会低以及寻找盐碱地,这是土地使用变化所造成。”“我们还不大确定马来貘过马路的原因,必须真正观察具体情况才知道。”

萨努西表示,可能的原因之一是,整体森林的承载能力已因森林碎片化而变得更小。

但每个物种生而就有游走的需求,例如每只马来貘需要游走12至16平方公里,而马来亚虎则需游走高达300平方公里。

在广阔的森林中,这些哺乳动物天生是独行侠,除非交配或照顾幼崽,否则它们会彼此远离。

当道路贯穿森林,而野生动物,包括视力差的马来貘试图穿过马路前往另一端时,它们就会冒着车祸死亡的风险。

当大片森林被开发,就会发生退化的问题,而土壤酸度也会随之改变,影响所能生长的植物类型。

因此,萨努西猜测,马来貘喜欢吃的300多种植物,可能只生长在马路的一侧,驱使马来貘穿越马路觅食。

他还推测,离开森林的马来貘可能年龄较老,并且发现自己的游走区域与年轻马来貘出现冲突。在领土争夺战失利后,这些马来貘就得去寻找其他森林。

“有不同的说法,但除非我们具体研究动物在马路被撞死的课题,否则我们无法确定其原因。其中一种研究方法是抓来几只马来貘,给它们戴上领圈,再追踪它们。这是与野生动物部门持续合作的项目。”

架桥是解方吗?

随着野生动物死在马路上的事件渐受关注,许多人呼吁当局修建更多野生动物架桥和通道,以连接各个森林区块,让野生动物得以安全过马路。

但研究研究人员表示,如果没有持续的监管,这些架桥可能是“死亡陷阱”,直接将濒危野生动物引向伺机而动的偷猎者。

这些架桥和通道还需要持续的维护,包括让通往它的森林区域更茂盛,以鼓励野生动物使用那些架桥而不是穿越高速公路。这些工作都需要大量资金来支撑。

“如果你现在去走访任何一座架桥,你会发现,它往往被当地村民所占用,因而抑制了野生动物使用它。”

此外,其他研究人员指出,如果高速公路沿途的森林继续清理,则这些架桥就失去功能,公共资金也随之白白浪费掉。

数量太少无法维持繁殖

兽医唐尼亚瓦(Donny Yawah)擅长于医治野生动物,包括马来貘。他指出,道路和种植园使得森林支离破碎,这也会给野生动物带来其他问题。

他说,野生动物,特别是马来貘、马来熊和老虎的大型独行动物,更难以找到彼此并交配。

对于马来貘而言,他说,令人欣慰的是,有证据显示,它们仍能在支离破碎的森林中交配繁殖,但这仍取决于它们能否继续获得足够的食物和矿物质。

唐尼亚瓦从检验马来貘尸体的经验发现,雌性马来貘鲜少患有“生殖病理性病变”。

简而言之,这些囊肿会在雌性哺乳动物(包括人类)不交配时产生。这些囊肿会使它们更难受孕。因此,即使雄性和雌性在野外交配,它们也可能无法生育后代。

这是从马来西亚最后一只苏门答腊雄性和雌性犀牛,克勒丹(Kertam)和伊曼(Iman)那里学到的惨痛教训。

这两只苏门答腊犀牛最终从马来西亚森林绝迹,令许多人震惊,但一直在马来西亚努力保护苏门答腊犀牛的资深保育人士佩恩(Payne)早已看到了这个结局。

当人们努力解决栖息地丧失和偷猎问题,以防止犀牛绝种时,世界各地仍活着的犀牛数量太少了,以至于无法维持繁殖种群。

即使将它们圈养起来,它们也无法繁殖,原因是多数雌性犀牛都患有生殖病症,这是由于从未怀孕所引起。这是尚存雄性和雌性犀牛数量太少的结果。

当伊曼在2014年被捕获时,她的子宫内有巨大的平滑肌肉瘤,也称为子宫肌瘤。换句话说,为时已晚。

马来亚虎会步上犀牛命运吗?

根据大马半岛野生动物保护及国家公园局,尽管投入了数百万令吉用于保护和反盗猎,从1950年至今天,马来虎在野外的数量已从数千只减少到估计不到150只。而根据佩恩,野生马来虎的实际数量不到100只。

保育人士特别关注马来虎,而马来虎的行为与苏门答腊犀牛相似。它们都是独行的哺乳动物,需要在热带雨林中的大片区域游走,但现在雨林已经支离破碎。

佩恩表示,令人担忧的是,马来亚虎种群和森林密度太低,以至于它们过于分散而无法繁殖。“在野外剩下的一半都是雄性,而雌性大多要么太老无法繁殖,要么有其他生殖问题。”

单从数字分析就可以发现,这种担忧不无道理。

一只母老虎每两年可以生产2到4只幼崽。如果整窝幼崽都死了,母老虎可能在五个月内生产第二窝幼崽。

这意味着,如果(少于)55只雌性老虎在野外以健康的速度繁殖,每年就会有老虎幼崽出生。

但是,如今在野外很难发现老虎幼崽,至少不是每年都找到。

即便如此,在野外发现老虎幼崽仍值得庆祝,它显示老虎仍可在自然栖息地存活。

佩恩说:“拯救野生老虎还来得及。我们并非处于只剩下两三只老虎的绝境,只要我们做些事,就会有希望。”

圈养繁殖的作用

佩恩表示,虽然栖地流失和盗猎是马来亚虎的最大威胁,但这不意味非把所有资源投入在栖地保护和反盗猎之上。

他说,如果从苏门答腊犀牛灭绝的经验吸取教训,则会发现,动物园所圈养的老虎也可以扮演一定角色,应该更多地关注这些圈养中马来亚虎的繁殖。

他指出,马来西亚目前有50只马来亚虎被圈养,而它们一半以上因为年龄太大而无法繁殖。

佩恩表示,如果认为安乐死不道德,则可以把它们借给国外动物园,进而确保资源集中用于剩余老虎的繁殖,而最终把它们野放。

目前的老虎保护工作不少,包括野放老虎的猎物到森林保护区,以支撑老虎的数量,但还没有包括野放由圈养繁殖而来的老虎。

佩恩解释,这或是因为其投资风险高,只能在未来20到30年才收获,除非野放前训练它们捕猎,否则大多数野外的老虎会死亡。

“这(确保野放老虎的生存)很困难,但并非不可想象。为了拯救一个物种,我们必须做艰难的决定。”

“这是防止灭绝的方式,更好地管理圈养中的老虎,这样我们就有了未来的活基因库。”

佩恩表示,其他物种已有成功案例,例如欧洲野牛就是通过动物园的圈养繁殖得以拯救,免于灭绝,而大马半岛野生动物保护及国家公园局已成功在围栏中,繁殖了羚牛和马来貘。

联邦政府计划失效

在理想世界里,各方可以共同努力保护野生动物,但现实中,保护森林和野生动物走廊非常困难,需要政治意愿。

这并非因为我们不知道这些濒危物种需要在哪里游走以及它们需要多少空间。

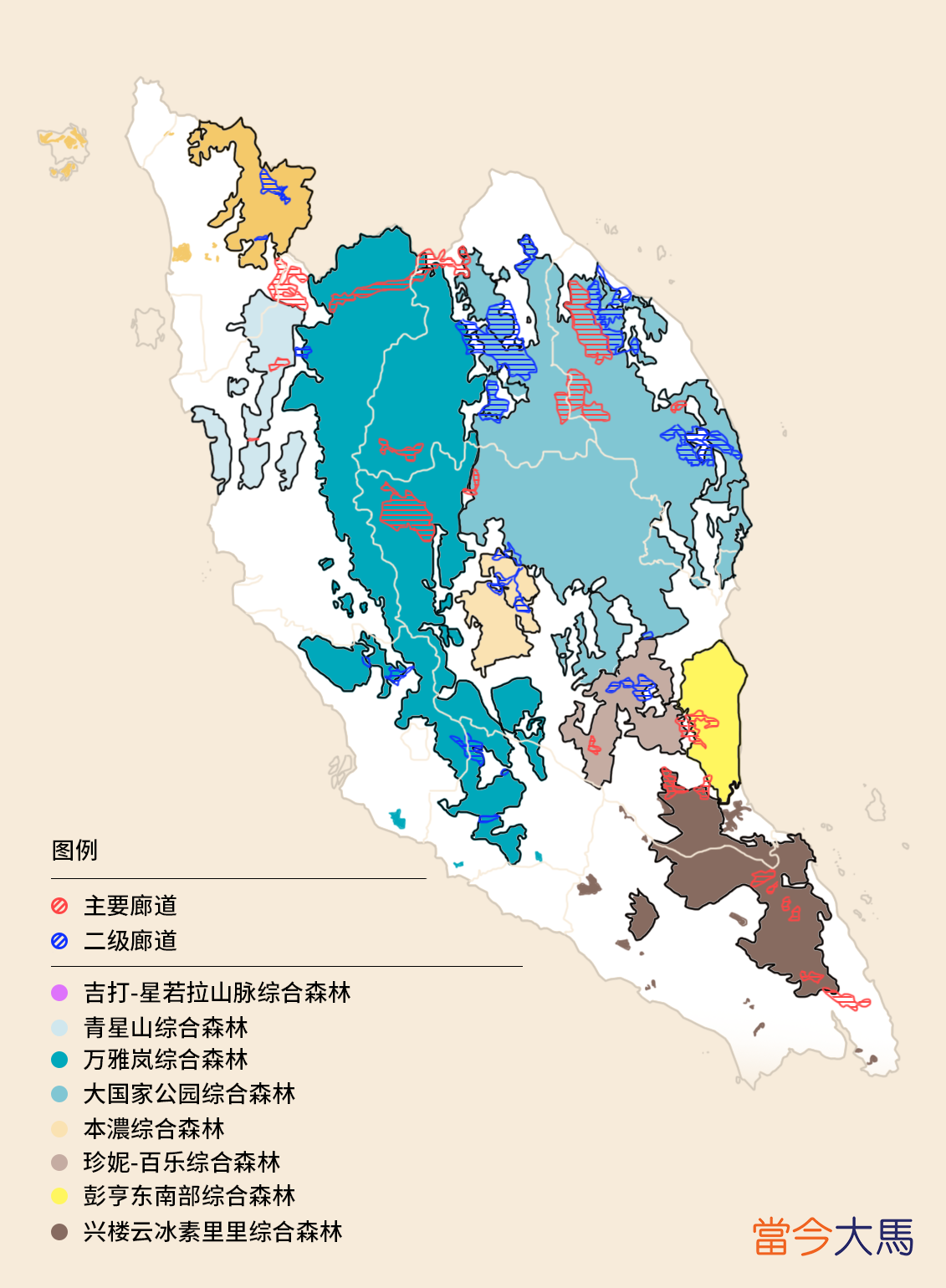

中央森林脊生态网络总体规划(CFS)于2010年首次启动,并于去年更新,其中确定了生态走廊是野生动物从一个森林迁移到另一个森林的重要纽带。

中央森林脊生态网络总体规划(2022)

理论上,位于这些生态走廊内的八个大型森林不应该开发或转变用途,这样可以保护479万公顷的森林。

但这个计划存在一个问题,CFS是一个联邦计划,而土地所有权完全属于州政府的管辖范围。

对于许多州属而言,它们靠转换森林地用途来驱动经济发展,同时为州政府挣得收入,而保护森林和濒危物种或无法带来同样的经济效益。

在CFS中,约四分之一的森林是“州政府土地”,未颁布为国家公园或野生动物保护区。

因此,即使是CFS生态网络的一部分森林,也能轻易地转为其他用途。与2015年相比,CFS网络中的森林覆盖面积缩减了2.61%,而农业用地面积从2010年到2019年增长了6.1%。

要这种趋势减弱,不太可能。

州资源带来丰厚利润

以Kledang Saiong森林保护区(上图)为例。它是濒临灭绝的长臂猿和其他12种濒危物种的栖息地,也是CFS的一部分。它也获归类为环境敏感区,但当《当今大马》于2020年实地考察时,部分地区看起来就像这样。

当时,它还没有成为CFS的一部分。如今,它已被纳入生态链接。然而,Kledang Saiong森林保护区的其他部分却被指定为“木材工厂”。

根据近期发布的环境影响评价报告,共有4280公顷或约6000个足球场的面积将被改成单一农作物种植园。为此,自然森林将清除殆尽,并以木材树替代。

环境部仍可能阻止该项目,但这可能会对霹雳州政府带来损失。

为弥补州政府的损失,联邦政府在生态财政转移(EFT)下,提供高达1.5亿令吉,以保护森林免受开发。

但这与各州可以从林业收入中获得的利润相比,只是小数目。

吉兰丹多次发生原住民社区与大象冲突事件,不过单单2019年,吉兰丹州政府从林业取得1.47亿令吉的收入,包括木材特许权费。

登嘉楼州同年也发现老虎在路上游荡,不过,登州政府从林业获得逾4600万令吉收入。

这两个州都拥有最关键但最受威胁的CFS生态链接,CFS网络中多数州政府拥有的森林地位于吉兰丹、登嘉楼和彭亨。

与野生动物共享森林

如果保护原始森林对各州来说过于昂贵,保育人士认为,人兽共享空间仍可能。

自苏门答腊犀牛在马来西亚灭绝以来,佩恩所在的组织 — 婆罗洲犀牛联盟(Bora)已重新定位为“让我们的珍稀动物重返家园”。其中,它现在推广在沙巴和马来西亚半岛为野生牛类建设牧场。

到目前为止,他们所学到的是,将森林中的小部分低地开辟为牧场,这足以维持大象和羚牛等动物的生存。

佩恩表示:“我们真的只是在说森林的小部分,而这小小的区域可以带来重大改变。”

他们还发现,种植某些类型的树木,如野生榕树,也有助于维持其他野生动物,包括猿类和鸟类的生存。

保育人士还发现了更创意和实用的方法,使人类、工业和野生动物能够共存。

在沙巴斗湖,种植巨头沙巴软木公司将其种植园部分变成野生动物走廊,将乌鲁龙邦(Ulu Kalumpang)森林保护区中的大象和其他野生动物与更大的路易莎山(Mount Louisa)森林保护区连接起来。

沙巴软木最终发现,农作物损失成本从2004年的约50万令吉降至2018年的仅5000令吉。

这条野生动物走廊现在也是一种保育旅游产品,游客付费给保育组织“1Stop Borneo Wildlife”,从安全距离观看在种植园中每天漫游的60至80只大象。

去年6月,森那美种植园、IOI种植园和FGV控股在内的主要种植公司,也跟进这一做法。

他们与大马半岛野生动物保护及国家公园局和马来西亚诺丁汉大学分校的马来西亚大象管理和生态学(Meme)的保育人士合作,同意在柔佛设立5个安全通道,让大象们能够安全穿越,这些地方经常发生大象与人类冲突事件。

棕油业向来备受砍伐森林的指责,跟这些业者合作可能使部分人有意见,但像阿末扎菲尔这样的保育人士相信,务实措施可以决定物种的生存或灭绝。

“野生动物并不需要原始森林才能生存,它们只需要有食物和足够大的活动区域就可以了。”

最后的希望 - 冷冻动物园

正当保育人士继续探索实用方案以防止物种灭绝之际,在大学实验室的冰箱中,还有另一种等待时机的生命。

在克勒丹、伊曼和本冬(Puntong)这些马来西亚最后的苏门答腊犀牛灭绝之前,科学家们已经从这些哺乳动物身上收集了干细胞。

科学家们希望利用这些细胞发展出卵子和精子,以受精和移植到代孕体中。或者,这些细胞可以与另一种苏门达腊犀牛的体细胞相结合,这是一种用于克隆绵羊多莉的方法。

马来西亚国际伊斯兰大学跟婆罗洲犀牛联盟和大马半岛野生动物保护及国家公园局合作,其“冷冻动物园”现在还保存了包括马来亚虎在内的其他7个物种的细胞。

人们非常希望这样的科学进步可以让马来西亚濒危物种重生,或至少得到保护。

但这只是最后的选择,阿末扎菲尔表示,我们应该尽最大努力拯救仍然生存在野外的濒危动物。

“(我们不应该)等到为时已晚,到了我们只有冷冻动物园里的细胞可以使用的地步。”