这种“掠婴”的悲惨故事并非特例,《当今大马》另外发现三起相似的案例。

这三宗案例当中,两名母亲所幸重新赢回孩子的抚养权,另一人却在不堪压力下在医院带着孩子寻短。

广告

院方指控疏于母职

艾玛的苦难始于2021年9月,她当时在家中早产,母子差点丢命。

母子之后紧急入院,而艾玛也在接受输血后保命。数日后,院方判定艾玛康复并要求她出院,而孩子则继续留在新生儿重症监护室。

艾玛透过翻译员,向《当今大马》解释:“我必须在家照顾其他孩子,有的孩子还需要哺乳。”

孩子入住新生儿重症监护室的两个月后,福利局的儿童保护官员指控艾玛疏于照顾孩子。

尽管孩子还不能出院,但艾玛在听闻孩子或被人领养后,赶到医院交涉,但为时已晚。

不到一周时间,官员已完成领养申请,推事庭也将艾玛孩子监护权判给养父母。

海巴瑶族靠海为生,是海上游牧民族。

海巴瑶族祖上生活的海域横跨苏禄—西里伯斯海,世代漂泊于菲律宾苏禄、沙巴东部仙本那、印尼南苏拉威西的海上村庄。

尽管沙巴政府承认海巴瑶族为当地原住民,但从法律而言,他们大多没有国籍,移民局常以“非法移民”为由拘捕他们。

这导致他们无法获得任何法律救济,报警求助反而有失去人身自由,无限期扣押在沙巴恶名昭彰的红屋扣留中心的风险。

他们没有政府签发的身份证件,无法谋得正式工作,劳动、教育和医疗权也没有法律保护,他们的生活处在存亡边缘。

无论任何场合,巴瑶族人总是赤脚,许多沙巴人把他们视为贱民,避之不及。

虽然少数巴瑶族人工作领薪,但他们的薪水总比拥有公民权的同事少一半。

海产批发商压价下,讨海维生的巴瑶族人渔获也往往卖不到好价钱。

艾玛的丈夫没有国籍又身无分文,在老么出生前被捕,至今还身陷扣留所,不具遣送到任何国家的资格。

他也还不知道自己失去么子的抚养权。

这些案例都发生在拿笃医院,无国籍母亲在这所医院失去孩子监护权的情况一再发生,让待产的孕妇与幼儿母亲十分恐惧,不敢到医院求医。

乡间助产士法蒂玛(Fatimah Rafily Darao)告诉《当今大马》,这种恐惧使得高达四分之一的海巴瑶族母亲选择在家分娩。

不仅如此,非公民到医院求治时,也有注册费高昂,以及必须预付治疗和问诊费的问题,若无法缴清医药费,医院行政人员就会不停念叨。

在马来西亚的政府医院,无国籍病患必须预付100令吉的注册费和120令吉的门诊费,这有违联合国的建议,即政府医院向无国籍病患收取的费用应该与公民相同。

许多无国籍人士不想面对院方催缴费用,宁愿忍受病痛,非到病情危急时才入院,因为唯有如此,他们才会送入急诊室的“红区”——只有在那里,他们才可以暂时免除所有预付费用。

但当这些患者迟迟不去医院求治,带来的是无法治愈的身体损伤,甚至死亡。

广告

两次逼退儿童官

班基村(Kampung Panji)村长范德理(Fandry Alsao)透露,除了艾玛和阿蓉,村里有另外两名无国籍母亲也面对相似情况,差点丢失孩子监护权。

范德理表示,幸得他的及时介入,威胁要提呈“孩子监护权反申索申请”,负责案件的儿童保护官才肯让步。

“这句话似乎动摇了那名官员。”

范德理指出,除了阿蓉的案件,上述案件的儿童保护官都是同一人。

在《当今大马》采访的无国籍母亲案例中,她们都提到自己需要在家照顾其他孩子,无法每天到医院探访留医的孩子。

而就在她们无力到医院照看孩子的几周内,欲领养孩子的父母就出现,照看她们的小孩。

无国籍母亲不适母职?

除了莎丽娜,上述四名母亲都面对控疏于母职的指控。

福利局的儿童保护官告诉《当今大马》,由于未成年少女的年纪轻,加上没有合法结婚,因此未成年的母亲自动归类为不称职的父母。

“16岁的女孩不够成熟,无法照顾孩童。但如果她合法结婚,这就不成问题。”

公民鉴别测试

在马来西亚出生的婴儿并非都是公民。快来测试自己是否能够鉴别哪些婴儿为马来西亚公民。

第: 1 / 8 题

得分: 0

若父母已婚,其中一人为马来西亚人,则孩子是否为马来西亚公民?

阿蓉之死后,这名官员才在2020年初调职到拿笃,取代原本的负责官员。

他以公务员无权对媒体发言为由,拒绝具名。

他也表示,沙巴的未成年穆斯林少女若要结婚,必须先取得伊斯兰法庭批准;若法庭判定她足够成熟,她才能结婚。

他补充,要判断未成年少女有否资格当母亲,其合法婚姻是一大依据。

这名官员涉及上述提及的案件,除了未成年母亲阿蓉的案件。无论如何,他解释,无国籍人士生活在贫困与恶劣环境,不适合孩子成长,因此他认为无国籍人士基本上不适合当父母。

这名官员也申诉,海巴瑶族的男子靠打零工谋生,女子则带着孩子到街上乞讨,纯粹贪图好玩。

“我到过沙巴的很多地方,路边行乞的问题并没有古纳县(Kunak)和仙本那那么严重。”

“他们不一定要行乞,尤其在古纳县,无国籍人士可以找到工作。”

领养无国籍程序高效

虽然没有直接证据足以说明,有人瞄准海巴瑶族无国籍母亲所诞下的婴儿,但领养程序的异常高效,不禁令人觉得事有蹊跷。

众所周知,马来西亚合法的领养程序往往耗时多年,妇女、家庭与社会发展部长南茜今年3月更宣布,领养父母必须经过更严格的遴选机制。

据报道,新的遴选机制涵盖心理测评,旨在以科学数据分析领养人的想法、感受和行为。

个别州属的社会福利局局长会负责监督安置儿童的过程。

领养程序更严格意味着,等待时间更长,但保障也更周全。不过,这项程序并没有保护无国籍母亲,导致她们不敢把孩子送到医院治疗,避免遭殃后无处申诉。

谁为医药费埋单?

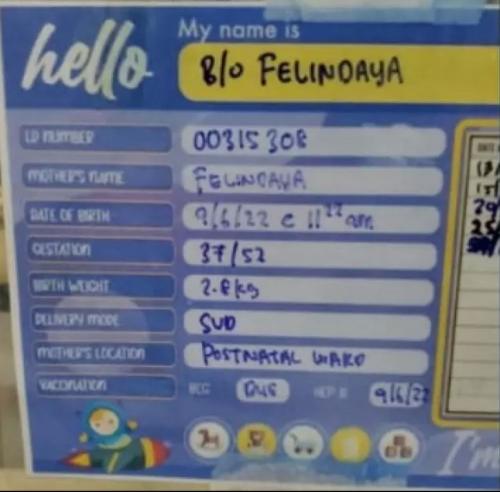

奇怪的是,三名受访的无国籍母亲都告诉《当今大马》,院方并没有催促她们缴付孩子在新生儿重症监护室医药费——这不像拿笃医院财务部的做法,他们一向积极催促非公民缴费。

莎丽娜一共只付了50令吉,但熟悉这项事务的消息人士告诉《当今大马》,非国民的婴孩单是在新生儿重症监护室的费用就超过一万令吉。

拿笃医院的一名医疗人员匿名受访时估计,菲琳达雅的医药账单超过5万令吉,但菲琳达雅没有缴清费用,院方却批准让她出院。

这名医疗人员补充:“院方没有要求艾玛缴费,这可能是因为艾玛不再有孩子抚养权。”

不过,消息人士并不清楚养父母是否代缴了医药费。

海巴瑶族女子把干净的饮用水带回家。

没有拒医纪录

沙巴多地的医疗人员告诉《当今大马》,院方无法取得医院拒绝治疗无国籍人士的数据,毕竟没有治疗,就不会有纪录在案。

亚庇的一名医疗人员则表示,“所以,他们无法投诉挚爱被拒治疗而死,因为我们的纪录上没有他们。”

无论如何,这所医院仍然会以“病例笔记”(case notes)形式纪录所有病例,像个病人病例库,可在财务部首肯下取得。

这名医护人员哀伤地忆述自己经历过的案例,即一个重伤女孩亟需动手术,却只能留在医院观察12个小时,便必须离院回家,只因她父亲无法筹集足够的手术费。

海巴瑶孩童出水爬回水上屋。

不若其他无国籍病例,阿蓉之死获得外界罕见的关注,不仅拿笃医院启动的内部调查,警方也介入彻查。

但事情最终却不了了之。医院的内部调查原本由一名拥有逾10年资历的护士负责,但阿蓉逝世不到一个月,这名护士就调职到斗亚兰医院。

时任拿笃警区主任纳斯里(Nasri Mansor)当天向媒体保证,会查出这起悲剧背后的真相,但他也已调职到吉隆坡武吉阿曼警察总部。

拿笃警区刑事调查组拒绝置评。

《当今大马》也联系了妇女、家庭与社会发展部长南茜和卫生部,以取得他们的回应。

本报道刊登后,沙巴卫生局发文告否认州内政府医院存在掠婴事件,也报警促查。

“这是在惩罚我吗?”

许多海巴瑶族人没有到正规学校上学,也很少与说国文的人互动,导致他们不谙国文。

尽管如此,艾玛帮助将近100名病情危急的无国籍村民到拿笃医院急诊室,期盼着他们可以进入红区,得以暂时免除问诊与医疗费。

经历逾百次的尝试,艾玛十分熟悉整个入院程序,村民们入院时都找艾玛帮忙。

“我每次去医院都很害怕,我很怕他们会打电话报警。”

她知道,医院财务部已认得她,她相信对方不满她总是把无国籍人士带来医院却不必缴费。

艾玛不禁怀疑,院方或是以夺走她的婴儿来报复。

艾玛吓坏了,再也不想回到医院——她不会再像从前一样,把病重的村民带去医院。

广告

没有书面证明的亲子关系

艾玛失去孩子的几个月后,还是盼望着有一天能够赢回孩子的抚养权,但她束手无策。

艾玛没有幼子的出生证明书,也因为自己的无国籍身份,不敢报警。

她反问:“如果我被捕,我(其他)的孩子怎么办?”

儿童保护官证实了艾玛最深的恐惧。这名官员说,领养程序已经完成,在过程中,福利局在警察的协助下花了一周寻找她的下落。

官员说,他们找不到艾玛,之后也向负责这个领养案的推事庭汇报。

“艾玛如今要证明孩子是她的,她有什么证据呢?”

他声称,等到推事庭把抚养权判给养父母后,艾玛才出现。

“我们已经有了孩童领养申请,然后我们把申请呈给法庭。”

“为何不把婴孩交给合法的监护人?”

编按 :艾玛的孩子于2021年9月出生,而非之前所报道的2022年9月,本文已更正,希望读者垂注。