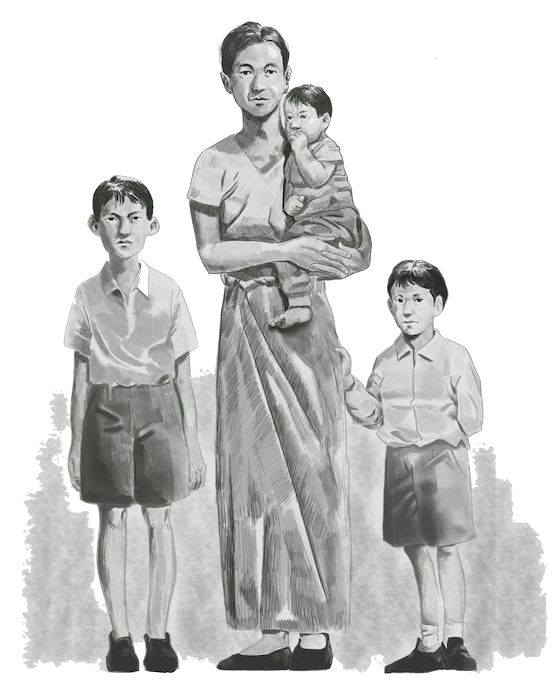

詹姆斯巴维(James Bawi Thang Bik)6岁那年,他的母亲不得不放弃抚养他。他的母亲是一名单亲妈妈,身无分文,却必须独自抚养三个儿子。她相信受教育是改变儿子命运的方法,而让他们受教育的唯一办法,就是把他们送去孤儿院。母亲的决定不但改变了他们的未来,还拯救了他们的性命。

母亲把他们送到孤儿院几年后,他们所在的缅甸钦(Chin)邦变得动荡不安,成为军事冲突的前线。

缅甸以佛教徒为主,但钦邦却住着许多基督徒。过去数十年,缅甸政府屡次在钦邦强制实行同化政策,最终酿成军事冲突。

村里那些年仅11岁的男童会遭掠走,被迫沦为童兵,但孤儿院的小孩可以逃过此劫。

詹姆斯15岁那一年,是即将要离开孤儿院的年纪。他梦想要当一名牧师,但害怕一旦回到村里,会被迫拾起枪械走上战场。

有一天,他在踢足球时,突然接到一通电话,从此就让他独个儿翻山越海,跨越三个国家,来到陌生的国度。

这是詹姆斯的故事,由艾迪拉(Aidila Razak)采访。

我在缅甸钦邦靠近孟加拉边境的帕力瓦镇(Paletwa)出生,然后在夸朗(Khuahrang)长大。5岁那年,父亲过世了,母亲要独自抚养3个年幼的儿子。

母亲没有受过教育,连自己的名字都不会写。但她希望我们能够上学,而接受免费教育的办法,就是把我们送给别人抚养。

母亲送我们到孤儿院后,我们三兄弟就此分散了。我被送到缅甸首都仰光,距离夸朗600多公里。

那时候,我只有6岁。我当时很生气母亲要把我送走,我们仨还一起祈祷,希望一家人可以永远同住一屋檐下。

我在孤儿院一直待到15岁。小时候,缅甸没有手机网络,所以也没有办法跟两个兄弟联系。

在孤儿院的那9年,我才意识到母亲送我到孤儿院的用意,是为了要让我有机会学习。我再也不生气母亲了,而且很享受学习,立志要当个牧师。

2010年是我读高中的最后一年。我希望可以继续升学,但是孤儿院规定,一旦毕业就必须离开。

这意味着我需要回到钦邦的村子。当时钦邦经常爆发冲突,我们的村子就在军事冲突的最前线。有人会来村里把跟我同龄的朋友们强行带走,强迫他们成为童兵。如果我回到村里,我的下场就会和他们一样。

有一天,我和朋友踢足球时,有人叫我到孤儿院的办公室。他们说有人从国外打电话给我。这事完全出乎意料之外,我在国外并没有认识任何人,谁会打给我呢?

当听到电话那头是母亲的声音时,你很难想象我当时有多惊讶。自从6岁以后,我再也没有和她说过话。她说她人在马来西亚,正安排人带我到那里跟她团聚。

我惊讶得说不出来话来,挂了电话后,就径直走去房间。

我对马来西亚一无所知。对我而言,那个地方和欧洲差不多。我的首要考量是升学,所以如果我来了马来西亚,可能有机会读大学,受到很高的教育。可是,如果我待在钦邦,我不可能继续上学,而是得拿起枪械走上战场。

某日凌晨2、3点左右,我摸黑离开孤儿院,到母亲指定的一个地点。目前说,有个男子在那边等我,那是我从来没有去过的地方。

我以为他会带我到机场,然后搭飞机去马来西亚找我母亲。所以,我在包里放了几件裤子和衣服、发胶和洗脸霜,还以为是趟好玩的旅程。

当我离开孤儿院时,街道上空无一人,只有用作公共交通的货车。我叫货车司机把载我到指定地点。

现在回想起来,我当初简直是疯了。那个司机可以带我到任何地方,绑架或拐卖我。但当时我只是在车上睡觉,请他在抵达目的地时叫醒我。

抵达以后,我见到要带我去马来西亚的男子。我不认得他,但他却晓得我是谁。可能他有我的照片?

他买了早餐给我,叮嘱我无论如何都得照他的吩咐做事。他说:“如果我没有叫你出来,你就待在你所在的地方。”然后,我们就离开了。

当时,我有料到不会是搭飞机,但我猜想,可能是搭巴士,那种有舒服座位的巴士。结果,来的却是一辆货车,他说:“上车”。

那是装满货物的货车,我吓了一跳,没想到是要这样长途跋涉。他们让我躲在货车内置放一堆货物的下方。车内已经挤满了人。

我年纪还小,中介总是坐在我身旁。这让我感觉到自己比其他人来得安全。车上没有其他孩童,所有人都沉默不语,没有人发问,也不能交谈。

我们就这样在货车上待了两天。我后来才知道,过去有人因为困在货堆中缺氧而死。

后来,我想不起来那趟旅程具体发生的事情。有时候,我会以为那是一场梦,而不是我确切经历过的一些事。我不记得货车是否中途停下,也记不起我们是否曾离开货车。

有时候,我会一个人看着地图,试图搞清楚当初是怎么从仰光来到马来西亚。这似乎是不可能的事,但我如今确实身在此处。

我甚至不知道我们什么时候离开缅甸边界,只记得有人说,我们即将通过水路入境泰国。

途中,我曾经坐过一种划桨船,有点像舢板(sampan);也记得中介有时会告诉其他人,我是他的儿子。我们总共花了三天,经水陆入境泰国。

在泰国,当我们继续启程前,我记得他们把我安顿在一间房里。把我从缅甸送来泰国的中介把我交给另一个人,然后就离开了。我没有任何怀疑,也没问我们身在何处,或是还要多久才会抵达目的地。我就这样相信他们,我当时很容易相信人,之前还称那个中介为“叔叔”。

在泰国,有时候,我们步行上路,有时候是搭乘一辆车,有时候也上一艘船。到今天我都没有搞清楚当初是怎么入境马来西亚的,但我记得最后一段旅程是在车上度过的。

我记得这件事是因为车子把我送到路旁,就在成功时代广场(Berjaya Times Square)和单轨火车站的前面。那趟车程开了12小时之久。

那天大概是凌晨3、4点,路上空无一人。原来在车上的五人,就这样待在路旁,其中一名妇女还抱着婴儿。之后,有人把他们一个个接走了,只剩下我。没有人来问我是否需要帮助。

最后,有个男子前来告诉我,他来自我的家乡,会带我到亚罗街见我的母亲。

事隔9年后,我第一次见到母亲。那种感觉就像来到天堂,是我人生最快乐的时刻。我抱着她痛哭,告诉她我多么想她,我多么想再次和她相聚。

除了母亲,我的哥哥也在马来西亚。他结婚了,所以我也有个嫂嫂。忽然之间,我又有了家人。

生活并不容易,我们四个大人,加上还是婴孩的侄儿同住在一间小房里。那房间好小,我躺在地板上时,手脚可以碰到对面的墙壁。

我发现在马来西亚不能上学时,整个人都崩溃了,甚至对着母亲发脾气。我问她:“(如果不能上学,)你为何把我带来这里?”

但事实是,如果我还留在缅甸,我很可能得拿着枪械走上战场。

我的心情渐渐平复后,在一家阿拉伯餐厅找到工作。我让母亲别再工作,让我们来照顾她。

之后几年,我终于存到一笔钱,租到更大的房间让家人住,也兼职读书、在移民学院(Institute of Migration)找到翻译工作,现在我也是钦邦难民协会(Association of Chin Refugees)负责人。

我在工作上遇到很多年轻难民,有些难民和我初到马来西亚时同龄,有些则比我当年更年幼。有些人是独自在这里谋生。

回首这段经历,我认为自己是幸运的。没有人拐卖或绑架我,作为一个男孩,我也没有经历其他年幼女孩或女人在途中可能会经历的事。

我知道有些女人或女孩会遭受中介性侵或性骚扰,但这是难民社群里的禁忌话题,我们不会谈论这事。幸存者会感到羞愧,不愿意述说,我也不会特别去试探他们。

我来马来西亚十年了。如今,我的家人住在美国。他们在2018年成功安置到那里,而我还在等待下一步的安排。但如果可以的话,我希望可以回去缅甸。

几年前,我看到大马警察逮捕母亲,那是很糟糕的经验。从那时候起,我决定不再当牧师。

如果我的国家平安无事,我们的人民,包括我母亲也不需要漂流到其他国家苦苦求存。即使她是没有受过教育的单亲母亲,但只要缅甸的情况还可以的话,母亲也一样能够存活下来。

所以我希望有一天可以回到缅甸参政,为了母亲和其他像她一样的人们。我想要结束在马来西亚的难民生活,而要达到这目标,我就需要改变我们的国家。那么,就没有人需要像我一样逃亡。

在家里,我们很少谈论我们艰辛的旅程。之前,每当我谈起往事我就会哭,所以母亲说,我们今后不该再说起这些往事了。

希望有那么一天,回到故土会是一件安全的事。在那之前,我会努力累积经验,建立人脉和储备知识,因为我们真的要改变我们的国家。

身为难民不是我们所选。我们只是暂时的过客。如果有机会的话,我们就会离开。我们只是需要等待机会,但这期间请给我们受教育的机会,请协助我们装备自我,让我们回去的时候就可以再建家园。