有一天,扎里夫(Zarif,化名)提起,有个年轻难民无处可去,甚至还有自杀倾向。那番话触动了祖丽纳(Zurina,化名)的内心。她和扎里夫有个还处于青春期的儿子,她无法想象自己的儿子若滞留异国,每天独自露宿公园的情境。

“我告诉扎里夫,带他回来吧。”

扎里夫接到阿里(Ali,化名)的来电时,已是深夜时分。数个月前,阿里独自逃离阿富汗,来到马来西亚之后,找不到落脚地,只能露宿街头。

阿里再也撑不下去,甚至打算结束自己的生命。一想到那幅画面,祖丽纳就过不了自己那一关。

19岁的阿里比祖丽纳和扎里夫的儿子还年长,但阿里出现在家门前时,他们才发现他的身型却比儿子的小一半。

“他看起来像个14岁的男孩,脸上带着这样的笑容,让我的心瞬间敞开了。”

当时,祖丽纳开口就说,“你可以叫我妈妈。”

阿里和许多年轻难民一样,为了躲避家乡的危险,踏上充满艰辛的旅程,走向未知的未来。许多人最终来到了马来西亚。

根据联合国难民署,马来西亚共有800多名难民,年龄低于18岁,没有监护人。有些难民是独自一人,一些难民有亲属在等待他们,其他难民则在逃亡的路上与家人分离。

截至今年7月,共有17万7920名难民向联合国难民署注册。800多名无监护人的难民孩童看似只占一小部分,但联合国难民署儿童保护与性别暴力组主任冯嘉盈告诉《当今大马》,“即使只有一孩童也嫌太多了”。

这些数据可能无法反映实况,它并不包括未向联合国难民署注册的人,或者像阿里一样,已达非男童的年龄,但实际上仍然是需要协助的青年。

许多年幼的难民在父母安排下,找到愿意收留与照顾他们孩子的国外远亲或邻居。其他年幼难民则像阿里一样,来到了马来西亚,因为这是少数会批准阿富汗人申请旅行签证的国家。

对大部分难民而言,马来西亚是个从未听闻的名字。

逃离亲人的预谋杀害

阿里的故事要从阿富汗某个村子开始说起。小时候,阿里是个无忧无虑、肆无忌惮的男孩,老是在爬树或与羊搏斗,童年过得很愉快。

阿里来自大家庭,生活算是过得优渥。他有时候会告诉祖丽纳和扎里夫这对养父母,当地会有炸弹爆炸,“但如今不算频密,可能一周发生一次”。有时候,他会建议他们应该去拜访这个村子。

只是,他再也无法回到自己长大的村子。

阿里触犯了阿富汗社群的禁忌。当他越渐长大,家人开始排斥他;来了马来西亚后,连这里的阿富汗难民也把他拒于门外,导致他一度露宿街头。

阿里的养父母甚至不允许《当今大马》刊载个中原由,以免他惹来杀身之祸。

某一天,还在家乡的阿里在睡前,无意中听到叔叔告诉叔母,他们应该在阿里的食物中下毒,让他中毒而慢慢死去。

阿里告诉生母这段对话,母亲决定让他离开村子。为此,母子两人撒了谎:他们谎称他们俩要到清真寺祈祷,希望能够借此驱逐阿里身上的“灾难”。事实上,他们先是去当铺典当母亲的珠宝,然后去申请护照、旅游签证和买机票,最后一次则是前往机场。那也是阿里最后一次见到母亲。

阿里向养父母忆述,那天去机场之前,他还到优管(Youtube)搜索,如何办理登机手续、登机、在印度转机时该去哪里、下机后到哪里领取行李等等。

多亏生母花了1万2000令吉取得的学生签证,阿里在吉隆坡下机后顺利地通过关卡,出口处还有个中介等着接他。

扎里夫说:“中介把他带到沙亚南的公园,然后把他留在那儿。他告诉我们,他清晨6点到公园,就一直呆坐着,不知如何是好。”

“他只是坐在公园里等着某个人出现。”

太阳下山了,天色渐渐暗了下来,晚祷(Maghrib)的召唤声响起,但阿里不敢做任何事,只是继续等待。

直到晚上8点,有个人走过来。

把阿里从机场接走的中介告诉阿里,他付的钱只够付机场接应的费用。这名中介同时把这件事转告他的朋友们,后来其中一人来到公园找阿里。

这人是一名研究生,他决定保护阿里。后来,他们成为好友和同住一公寓的室友。不久后,阿里找到厨房助手的工作,帮补家用。阿里的朋友把他带到联合国难民署,帮他安排一场面试,以便注册为难民。

但当2019冠病疫情爆发时,他的朋友正要毕业,并且准备回阿富汗。阿里因此失去餐厅工作,再次变得独自一人。他感到绝望、想轻生,最终来到了扎里夫与祖丽纳的家里。

充斥着恐惧的氛围

收留阿里已是数个月前的事,对扎里夫夫妻俩而言,他们如今已无法想象没有阿里的生活。

扎里夫说:“他真的会打开你的心房。他看事情的方式,给了我们不一样的视角。例如,他会说马来西亚充满憧憬,如此美丽,让他想要拥抱马来西亚。”

虽然他们夫妻决定领养阿里,但他们明白这并不具法律效用,因为阿里不再是幼童,他们无法合法领养他。

虽然大马政府允许联合国难民署在国内运作,但马来西亚并非《1951年难民公约》的签署国,也没有处理难民身份与权益的庇护制度。在这块土地上,阿里只是一名无证移民。

这意味着他随时可能会遭受移民局拘留,然后遣返回国。这也意味着扎里夫夫妻俩也可能因窝藏一名“非法移民”而被判罪。这也是们选择用化名受访的原因。

这对夫妇表示,疫情期间排外情绪高涨,政府更严厉地对付无证移民,因此让他们感到更恐惧,担心会被捕。

“这种时局下,出门在外并不安全。”

于是,他们禁止阿里独自在外,即使是为了补贴家用而在外工作。

有一天,困在家里的阿里决定烹煮阿富汗料理。他在姐姐的指示下,第一次做了烧麦(mantu),一种牛肉饺子。这是他的养父母尝过最好吃的饺子。

他开始尝试煮各种料理,每次都让养父母惊艳。于是,他们突发奇想,干脆让阿里在家中做餐饮生意,让他赚点零用钱。

他们的顾客大部分是祖丽纳和扎里夫的亲友。阿里会在厨房烹煮,扎里夫则帮忙递送食物。不久后,生意让他们应付不暇。

祖丽纳提到,“阿里好希望他姐姐在一旁帮助他,因为在家乡,他从来都不需要烹煮或清理家务。”

没想到,阿里的愿望竟然成真了。

当政府允许人们跨州移动后,阿里一家人回到生父在槟城的老家,扎里夫把阿里介绍给他的母亲认识。

就在回家途中,扎里夫的电话响起,是朋友阿里扎(Aliza Haryati Khalid)打来。阿里扎是大马社会研究学院(MSRI)负责人,该组织为吉隆坡的难民提供各种援助。

“阿里扎说:‘抱歉,我已束手无策,我必须请求你帮助,可以把一个事主安置在你家中吗?’”

扎里夫夫妻俩再次答应了。

他们从槟城返回吉隆坡时,阿里扎和事主阿莉雅(Alia,化名)已在他们的公寓等待。当他们坐在家里客厅时,这名留着长发、脸蛋圆圆的16岁阿富汗少女将身子卷缩在客厅角落,不敢与任何人相视。

祖丽纳说:“她好娇小,充满恐惧,你会纳闷,这女孩经历了什么事。”

阿莉雅来到扎里夫夫妻家之前,她已到过三个国家,在许多庇护所与家庭流转。

在阿富汗家乡,某一天清晨4点,她的母亲叫醒她,叫她保持安静,然后在行囊中装了几件衣服。阿莉雅的母亲没有多做解释,只是给她一些果汁、饼干、现金和自己的手机。

然后,她们悄悄走出家里,在天亮前去见一个中介。

她的母亲说:“你跟着这个中介,并且留着手机作为证据。”这是阿莉雅最后一次和母亲说话。

手机的图库存着阿莉雅受父亲虐待,而满是伤痕的照片。母亲别无选择,只好把阿莉雅送走。母亲的手机在她手上,使得阿莉雅也无法联系母亲。她甚至不知道母亲是否还活着。

在吉隆坡,中介把她送到阿富汗难民聚集的地区,之后,当地的一名社群领袖把她送到大马社会研究学院。这个非政府组织发起筹款,以便让难民社群庇护她。但这笔钱很快用完,又受到疫情冲击,庇护她的家庭已没有能力再领养阿莉雅。

走投无路之下,阿里扎只好请扎里夫收留阿莉雅。

扎里夫说:“我告诉她我做不到,因为我们已经领养阿里,我们家又很小。但她说只需要照顾阿莉雅一周,我们就答应了。”

如今三个月过去了,扎里夫和祖丽纳没有打电话问阿里扎何时要把阿莉雅接回去。他们已经把阿莉雅当成自己的女儿,是儿子阿里的妹妹。对他们而言,送走阿莉雅是难以忍受的事。

无法言语的痛楚

扎里夫认为,现在从很多角度来看,这是早已注定的事。

阿里一直挂念着自己的姐姐,然后这个跟阿里说同一方言的女孩,就来到他们的门前。

阿里和阿莉雅找到相互倾述的对象,当他们认为学习英语或马来语太困难时,他们会分享彼此的想法。

有时候,阿莉雅在宵礼或晨礼祷告后,会失语痛泣,无法描述她的痛苦,只能指着胸前说:“好痛”。

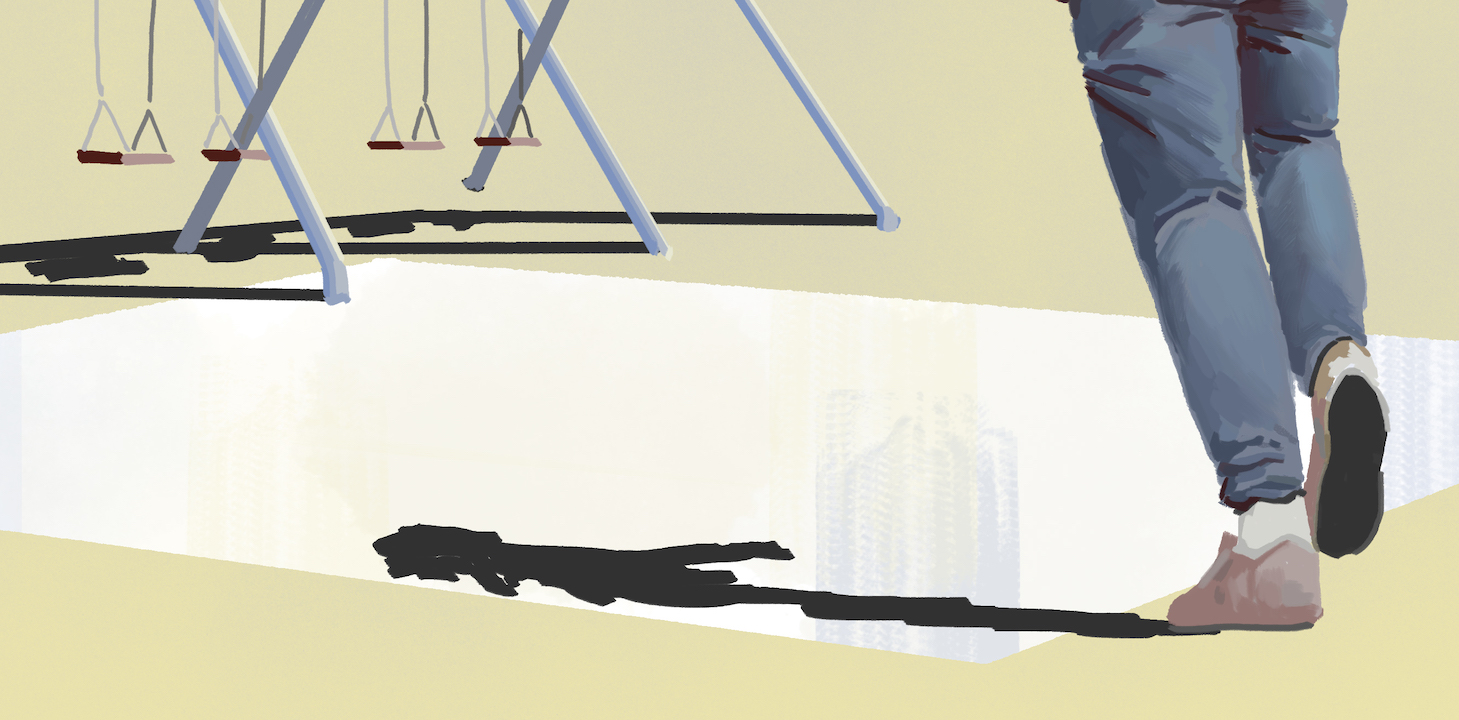

她和养母一起出门,到丝芙兰(Sephora)护肤品店或到公园荡秋千时,她又像个少女一样嬉笑。

虽然面对过去的伤痛会陷入失语状态,但有时候厨房会传来阿莉雅与阿里打闹的笑声——阿莉雅如今已是餐饮生意的一份子。

正如阿莉雅坚称自己只有16岁,她孩子般的行径也让她的养父母如此相信着,尽管她的护照上注明她今年21岁。祖丽纳和扎里夫猜测,中介可能是为了通行便利,而谎报阿莉雅的年龄。

他们没有和阿莉雅争辩年龄的事,因为她的情绪会因此而激动,认为这么基本的事都难以取信他人。

联合国难民署不久后会面试与评估阿莉雅,年龄因素可能会影响她接下来的路。

若她是16岁,身为一名孩童,则被视为比成年人脆弱,也因此会有更多福利。

这些福利包括她会纳入无监护人的孩童难民计划下,获安置在养父母家中、送去上学,还有其他福利。

此外,作为一名没有监护人的少女,她也更有机会再安置到第三方国家。

扎里夫夫妻俩希望,阿莉雅告诉联合国难民署面试官与护照资料一致的故事,否则,可能会影响她的庇护申请与重新安置的机会。

最终,他们也只能暂时居留在马来西亚。

但只要阿里和阿莉雅还在身边,扎里夫和祖丽纳就希望可以支持他们完成梦想。

最好的情况是,几年后,他们会重新安置到第三方国家,届时将会享有当地公民的权益。他们可以在那里扎根,追逐他们的理想。

祖丽纳说:“他们抱着很大的愿景,想上学、创业当老板。他们不只是想着如何生存,他们也有梦想。”

随着阿莉雅的加入,他们的餐饮生意蒸蒸日上,两名青少年则努力完成订单,以便获得好评。

生意订单越来越多,扎里夫已不能自己递送,需要外包给递送服务公司。

祖丽纳说:“他们非常努力,也在茁壮成长。”但她也说,他们宁愿不曾离开家乡、自己的母亲和姐妹。

他们会通过优管视频,和养父母一家到阿富汗“旅游”,述说着自己成长的地方。他们希望,这个新家庭有一天可以和他们个别的生母碰面。

祖丽纳说:“和他们一起的这段日子让我们更谦虚。我们不是富人,我们也需要解决三餐温饱。但还是有办法提供他们需要的安全庇护所。”

“其实,我们没有付出很多,只是一点心意,还有共享家的空间。仅此而已。”

* 基于受访者的隐私,因此本文以匿名的方式呈现。